Жив Господь! Начнем…

(Эссе художника)

Когда ко мне приходит молодой человек и говорит, что он хочет учиться искусству, я – так у меня заведено – начинаю в первую минуту его пугать. Я объясняю ему, какой это тяжелый и неблагодарный труд. Я говорю ему, что сейчас никто не учится этому делу, сейчас это не модно вообще. Про себя же я думаю: «Жив Господь! Есть еще таланты, и есть еще какие-то безумцы, которые хотят заниматься этим делом.»

Передо мной лично такой вопрос вообще никогда не стоял. Потому что с шести лет, то есть с того момента, когда ребенок начинает просто осознавать себя личностью, я только и делаю, что рисую. Я никогда не думал стать кем-то иным – я знал, что буду художником, и я им стал.

Как возникает такая уверенность в душе – никому не понятно. Мне – меньше всех. Когда она у меня возникла, я находился в эвакуации в Казани. Во время войны я никакого искусства вообще не видел. После того, как я просто вернулся в Ленинград, я, конечно, оказался в окружении великой архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии, музыки.

Это может прозвучать парадоксально, но я – профессиональный живописец, «художник с дипломом», как писал Зощенко, - всю жизнь больше всего любил музыку и скульптуру. Мне кажется, вполне в соответствии с гегелевской мыслью, что музыка и скульптура ближе абсолютной идее, чем живопись.

Некоторые даже говорят, что живопись – это всего лишь обезьяна, выпущенная на природу и копирующая все, что придется ей на глаза. Это, конечно, не совсем так. И все же, некая субординация существует. Многие из художников это чувствуют и пытаются эту субординацию перепрыгнуть. Тем самым они нарушают мировой порядок.

Не буду утомлять вас ссылками на гностиков и прочей ученой «мурой». Скажу лишь, что это – не «мура». Нельзя нарушать порядок, предписанный мировой идеей.

Увы, это происходит сплошь и рядом. И именно это, на мой взгляд, лежит в основе нынешнего кризиса изобразительного искусства. Этот кризис налицо. Нет подлинно профессионального обучения. Нет профессиональной оценки. Нет критериев – потому что сегодня живопись отделилась от ремесла. Она превратилась в занятие для «полубогов». Поэтому стало очень выгодно быть полубогом, и ежели тебя никто таковым не объявляет, то ты можешь объявить им себя. Мы знаем такие примеры, не стоит на них останавливаться.

Итак, живопись отделилась от мастерства, от ремесла, и люди забыли слова И. Мандельштама о том, что «красота – не прихоть полубога, но хищный глазомер» мастера. Ставшие полубогами, художники превратились на самом деле в люмпенов и были исторгнуты обществом. Художник стал не нужен обществу, потому что общество стало не нужно ему. Это очень печальное, тяжелое и страшное положение.

Не знаю, почему так случилось: то ли окружение у меня оказалось подходящим, то ли сам я таков – но я никогда не задавался в молодости теоретическими вопросами. Это уже теперь, когда несколько ослабла моя практическая сила, а точнее – выносливость, я стал задумываться над всем этим. Прежде я всю жизнь только и делал, что писал, рисовал, лепил. И вся моя задача заключалась, как это ни «приземленно» прозвучит, в достижении именно технического совершенства. Искусство дает такие высокие примеры, что художнику всегда есть над чем работать. Он видит перед собой природу, натуру, он видит, насколько он несовершенен в своих творениях. И все свои силы направляет на то, чтобы двигаться вперед.

Я возвращаюсь к своей излюбленной идее: сегодня искусство отделилось от ремесла и не стало критериев. Сегодня художник произносит: «Я так хотел». Но кто знает, хотел он так или не хотел. Зачастую он говорит, что хотел, просто потому, что он так мог. Просто потому, что не мог иначе. А не потому, что не умел, не учился. Так возникает заколдованный круг.

Все это очень тяжело и печально.

И поэтому я возвращаюсь к тому, с чего начал. Когда молодой человек говорит мне, что он хочен учиться живописи, я отвечаю ему: «Слушай, подумал ли ты, как следует? Посмотри, как живу я, как живут другие художники… Может быть, ты выберешь для себя что-нибудь другое?» Но в конце концов я ему говорю: «Жив Господь! Начнем!»

«Красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер»*

Художнику всегда есть над чем работать. Всегда. Иначе – Господь уже не с ним.

Впервые работы Йосефа Якерсона я увидела в доме Ларисы и Льва Сыркиных. Два удивительных женских портрета: большой - маслом и маленький – карандашный. Это были работы, выполненные в 50-е годы прошлого века, – до моего рождения, но, когда красота уже родилась и молила Всевышнего с просьбой и мне явиться в этот мир, чтобы писать о прекрасном.

- Это – моя Лариса, - видя мою взволнованную заинтересованность, сказал Лев Сыркин, - великолепные работы. Йосеф Якерсон – крупнейший художник нашего времени, - сказал один крупнейший художник о другом.

Потом каталог с работами Й.Якерсона мне показал Аарон Априль. Не буду упражняться в экфразисе – словесном описании живописного текста. Скажу только, что это был сущий "каталог апокалипсиса" по жанру – сплошной хищный глазомер. Но А. Априль, видя мою реакцию, точь-в-точь, как Л.Сыркин, добавил: "Йосеф Якерсон. Крупнейший художник нашего времени" - и, заглянув в свою записную книжку, записал мне его телефон красной ручкой, - пригодится". Так и случилось - в порядке, предписанном мировой идеей.

Из творческой биографии

Йосеф Якерсон родился в 1936 году. Образование получил в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в 1960 году. Но еще до получения профессионального диплома его работы представлялись на международных выставках во Франции (1947 г.), на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве (1957 г.), в Германии (1958 г.). Это были годы стремительного впитывания мирового искусства, годы безоглядного и самоотверженного самосовершенствования. «Писал, рисовал, лепил… Художнику всегда есть над чем работать!» (Й.Якерсон). С 1973 года Й. Якерсон в Израиле. Он тут же включается в освоение нового культурно-исторического пространства как художник. Участвует в групповых выставках в Израиле, США, России, Швейцарии, Австралии. Он востребован покупателями и отмечен в критике.

Среди персональных выставок художника наиболее интересны - выставка 1992г. в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, 1986-1988 годов в галереях Нью-Йорка; 1974-1976, 1987 годов в галереях Иерусалима, 1977 года в музее Герцлии и Музее "Beit Emanual" в Рамат-Гане, 1986 года в Театре "Габима" в Тель-Авиве, 1987 года в Иерусалимском институте "The Van Leer Jerusalem Institute").

Помимо живописи 1980-1990-е годы интересны театральными работами художника – в опере "Набукко" Верди в Боннской опере в Германии, в балете "Дон Кихот" Л. Минкуса в Словенском национальном театре оперы и балета, в совместной постановке театра "Габима" и Беэр-Шевского театра спектакля "Добрый человек из Сезуана" Б. Брехта, в спектакле "Закат" И. Бабеля в театре "Габима", поставленными главным режиссером московского Театра на Таганке Юрием Любимовым.

Йосеф Якерсон преподавал рисунок и живопись в Хайфском Университете, в Колледже изобразительного искусства и Школе визуальных искусств в Беэр-Шеве, в частных классах. В учебных целях он создавал много уникальных скульптур.

Мы нужны друг другу!

1. "Игры в Иуду"

То, что делает Й. Якерсон, задевает за живое. Особенно интересно это проявляется в осмыслении Й. Якерсоном библейских и евангельских мотивов, становящихся основой в создании собственной концепции.

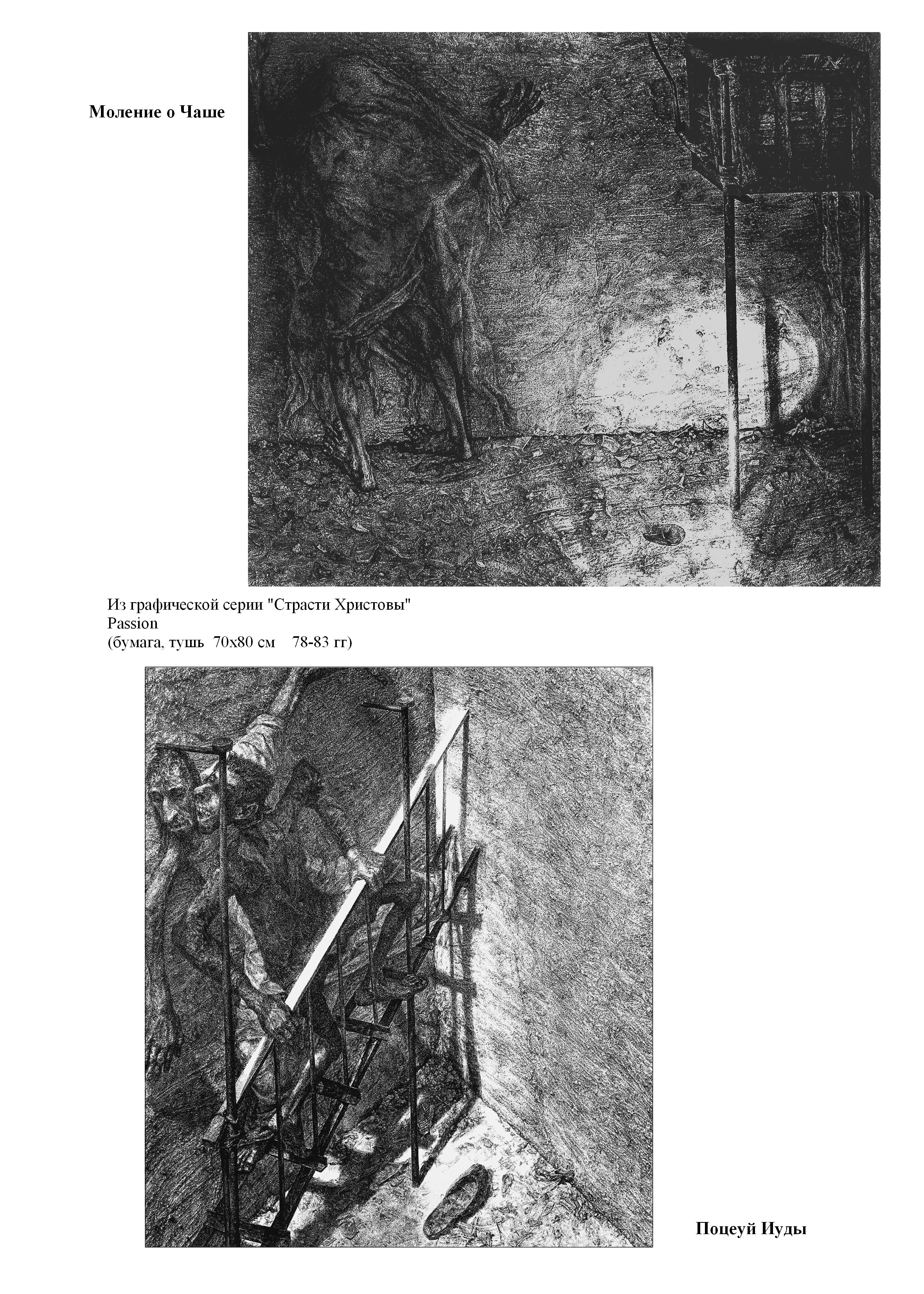

Одна из центральных работ художника по евангельским сюжетам - «Моление о чаше» ( из серии «Страсти Христовы»). Это вневременное ощущение происходящего, или даже более - апокалипсис 20 века.

Распятый Христос напоминает скорее узника из Освенцима с цианозным лицом и лихорадочно выпученными глазами в каменистом пейзаже космической пустыни. Но наручные часы и пластиковая бутылка подсказывают, что место действия - Земля. И тут же – раскаленный прут вместо копья, и гильзы, и мухи, и кольцо, как замкнутый круг безысходности. Мир столь абсурден, что допустима любая гипотеза или версия происходящего. Само несоответствие деталей становится ключом к пониманию художественной концепции. Рассыпанные предметы, как айсберги с одной восьмой от общей его высоты.

Вот вам и концепция.

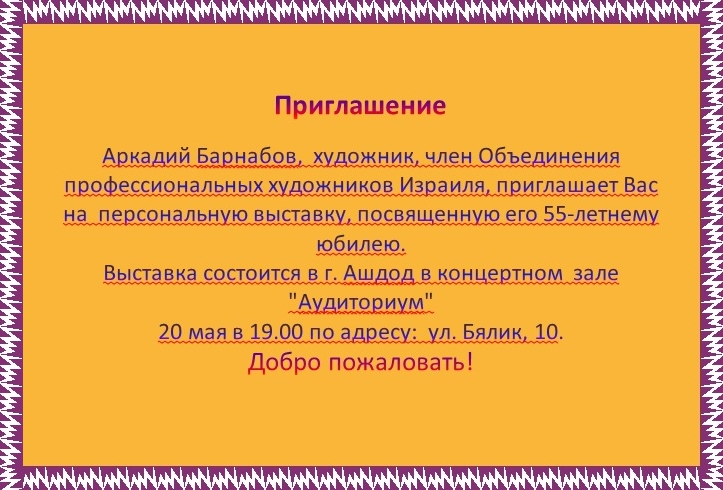

Другая тема – тема предательства Иуды, художественно интерпретируемая Й.Якерсоном, - опять же в общечеловеческом смысле. Это сделано канонически и неканонически одновременно, с неоднозначностью мотивации, основанной на самой противоречивости сведений о смерти Иуды.

Иуда Й. Якерсона не похож на двуликого Иуду Искариота Л.Андреева. Не похож он и на красивого юношу из Кириафа в «Мастере и Маргарите».

Мерзкий, отвратительный человечишка – такой, что само понятие «раскаяние» и не по нему вроде. Самоубийство… Да такое, что словно и впрямь «вошел сатана в Иуду». Только вот удавленник не на осине повешанный и не на березе, что побелела от страха, не на рябине, что кровавые грозди развесила, а на водосточной трубе современного южного города. Спущенные штаны, оголенный член... и красное пространство за проемом омерзительного притона, где оставлены последние 30 сребренников. Ученик Христа? Воистину только человек способен так ошибаться и брать таких в ученики!

Вот вам еще одна неканоническая версия управляемого сатаною. Вот вам еще один художественно смоделированный концепт.

А вот еще одна из работ серии "Страсти Иуды". Но здесь все иначе. Здесь Иуда уже совсем другой – дурачок, убогий олигофрен - прямо по братьям А. и Б. Стругацким ("Отягощенные злом, или Сорок лет спустя"). Он дышит волей Христа, выполняя каждое его слово, не понимая того, что делает. Он предает, запрограммированный Учителем, рассудившим, что только мученическая смерть выделит его из лжепророков.

Ощущение того, что из дурачка Иуды можно "вылепить" все, что угодно, Й.Якерсон передает неожиданно: в реалистический антураж современного города с проходной, водосточными трубами, металлическим ограждением он помещает вылепленную из пластилина человеческую фигурку безумца...

Анализ работ Й. Якерсона можно продолжать до бесконечности, поскольку его работы художественно провокативны, как "игры в Иуду". Они побуждают к размышлению, эстетическому приятию или неприятию. Невозможно только быть равнодушным. Важен общий принцип – концепт.

2. Эффект неявного смысла

Работы Й. Якерсона интересны по самому способу художественного конструирования, основанному, как правило, на эффекте неявного смысла, то есть множестве подтекстов, возникающих из общей атмосферы полотна в целом. Как это достигается?

Роль подтекста в творчестве Й. Якерсона такова, что порою кажется несовпадением или даже несоответствием мотива и неявного смысла. Вопрос в другом - именно это несовпадение создает интеллектуально драматическую ситуацию и чувство намеренной недоговоренности. Коллизии мотива обретают дополнительную тональность, взятую fortissimo-аккордом.

За отправным мифологическим мотивом, вынесенным в название, стоят лейтмотивы, возникающие из деталей подтекста, проступающих за частностями, необязательными по внешней логике избранного мотива, впрямую не соотносящейся с воссозданным мотивом. Внутреннее, намеком обозначенное содержание картины, угадывается лишь интуитивно, как пространство, оставленное нам, зрителям, для активного эстетического и интеллектуального восприятия. Но детали-сигналы вместе с эмоциональностью цветовой насыщенности позволяют Й. Якерсону выразить свое видение, в котором прихоть полубога складывается из хищных глазомеров мастера.

Художественно-изобразительный концепт складывается поэтапно:

- Эмоциональная цветовая насыщенность,

- Стилизация сюжета,

- Форма выражения с точки зрения теории,

- Концепт как акт свободного выбора.

Этим же этапам в цепи восприятия подчинен и зритель.

"Художник стал не нужен обществу, потому что общество стало не нужно ему" - констатирует в своем эссе Й.Якерсон. Его творчество – та языковая грань изобразительного искусства, в которой все техническое совершенство призывает вернуть эту утраченную связь.

Мы нужны друг другу!

Возвращение к абсолютной идее (Заключение)

«Йосеф Якерсон – художник, казалось бы, достигший вершин мастерства и признания. Среди ценителей «русской живописи» он известен наравне с Э. Неизвестным, М. Шемякиным и О. Целковым. Живопись Й. Якерсона – в частных коллекциях нефтяных магнатов; картины продаются через Э. Нахамкина - владельца крупных картинных галерей в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Но сам Йосеф Якерсон, проживающий в Израиле с 1973 года, считает, что настоящий успех его миновал...

Йосеф Якерсон работает каждый день с утра до вечера в тесной беэр-шевской квартире с низкими потолками. И мольбертов с подъемниками у него нет – огромные полотна держатся на каких-то подвесках и подпорках… Скульптуры из папье-маше, позирующие художнику, как модели картин, создают в мастерской атмосферу абсолютно сюрреалистическую… Его живопись – совсем не «интерьерного» типа, скорее – музейного (портал Беэр-Шевы http://www.beer7.net/

modules.php?name=Pages&go=page&pid=778 ) - fortissimo-аккорд, возвращающий к абсолютной идее

в изобразительном искусстве.

В своем эссе «Художник об искусстве» он пишет: «Фетишизация великих имен… приводит к тому, что и вся история мирового искусства начинает рассматриваться как деятельность отдельных гениев и все «заботы» искусствоведов… направляются на создание или исправление старой «табели о рангах».

Убеждена, что разобраться в этой табели о рангах – богоугодное дело.

Жив Господь! Начнем!

В 1978 году Йсефом Якерсоном была написана нижеприведенная лекция для курса повышения квалификации учителей - преподавателей ИЗО и эстетики в Израиле. Думается, что в свете информации, представляемой на данном сайте, она будет интересна широкому кругу читателя. Текст лекции предоставлен Г.Подольской самим художником и выставляется на сайте с его разрешения.

ХУДОЖНИК ОБ ИСКУССТВЕ

Наступает глухота паучья –

Здесь провал сильнее наших сил.

О.Мандельштам

Искусство погибает или уже погибло. Эта мысль за последние 100 лет получила всеобщее распространение и кажется тривиальностью. Действительно, упадок мастерства, отсутствие критериев оценки художественных произведений, удивительно низкий уровень профессионального обучения, исчезновение национальных художественных школ – все это создает впечатление крушения, катастрофы.

Однако впервые ли в мировой истории возникает подобная ситуация? Для ответа на это вопрос необходимо построить хотя бы приблизительную схему развития искусства. Трудно, если вообще возможно, создать подобную схему, рассматривая этапы пройденные искусством в хронологической последовательности, так как различные народы и целые расы переживают сходные периоды развития в разные временные эпохи.

Первобытный строй в Европе по сравнению со странами Востока задержался на несколько тысячелетий (Гальштадский период), переход от первобытного общества (поздний неолит) к так называемой исторической эпохе (государственности) наступил для русских, одной из самых молодых наций на земле, в 9-м веке н.э., для греков – за 7-6 веков до н.э., для Египта и Вавилонии – за 4000 лет до н.э. Совершенно различны и темпы, которыми развиваются народы: японцы, являющиеся сейчас одним из самых передовых в смысле науки, техники, литературы народов, пребывали еще в совершенно диком состоянии (первые государства на территории Японии образовались в 7-м веке до н.э.), в то время как в Европе уже наступил феодализм, а теперешние полинезийцы, жители Океании, австралийские аборигены, некоторые африканские племена и народности Севера поставляют исследователям обильный материал по изучению первобытной культуры и искусства.

Трудно построить подобную схему и на социологической основе, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Провести параллель между «прогрессивными» или отсталыми, «реакционными» режимами и состоянием искусства в той или иной стране, как-то связать государственное устройство с расцветом или упадком искусства почти невозможно. Вульгарные умозрительные представления о том, что при более свободных режимах искусство расцветает «пышным цветом», совершенно не соответствуют действительности. Можно лишь констатировать, что искусство более и прежде всего нуждается в стабильности, крепости государственной власти, какова бы она ни была, и в этом смысле проклинаемая на все лады за подавление свободного духа форма «восточной деспотии» как раз наиболее благоприятствует искусству.

А вот провозглашающие ультрасвободолюбивые лозунги революции, восстания, бунты и пр. как раз весьма отрицательно сказываются на искусстве. Великая французская революция в плане искусства дала, пожалуй, только знаменитую «Марсельезу» (правда, и в науке французские революционеры достигли немногого: изобрели гильотину и отрубили с ее помощью голову великому химику Лавуазье).

Строгие рамки, налагаемые на искусство деспотической властью или церковью, «спрессовывали», если можно так выразиться, концентрировали волю и талант живописцев, скульпторов, архитекторов, не позволяли им уклоняться от освященной веками традиции, склоняться к субъективизму и произволу в искусстве, наконец, «опьяняться» своим мастерством (что так свойственно роду человеческому!).

Притом, всякая самостоятельность возникает в борьбе именно с этими ограничивающими ее рамками, а ничем не скованная энергия превращается в нечто противоположное самой себе, бессильное и эпигонское.

Подобно тому сжатые в непропорционально узких нишах пророки Донателло со стены флорентийской Кампанилы значительно теряют в выразительности, будучи выставленными в обширных музейных залах. Непревзойденные шедевры Древнего Египта, Ассирии, Вавилонии, гениальная архитектура, скульптура, монументальная живопись Индии, Индонезии, Бирмы, величественное искусство доколумбовой Америки или «отсталой» Византийской империи неопровержимо доказывают эту истину. Пожалуй, только Древняя Греция может считаться исключениекм из правила, а возможно, мы в нашем 20-м столетии просто переоцениваем демократизм рабовладельческой Греции. По крайней мере, при дворах греческих тиранов искусство достигло блистательных успехов, а друг и заказчик Фидия – Перикл, хотя и не носил официального звания тирана, был облечен почти неограниченной властью.

Настоящая работа является попыткой создать схему развития мирового искусства, исходя, насколько это возможно, из внутренних, глубинных законов самого же искусства и используя в качестве ориентира, точки отсчета как раз эпохи уничтожения, полного исчезновения искусства.

1. Искусство, как считают специалисты, появилось приблизительно 40000 лет назад и произошло от ремесла, которое к этому времени было уже достаточно развито. Происхождение искусства от ремесла, помимо прочего, любопытно подтверждается корневым родством слов, которые на самых разных языках обозначают понятия: художник, ремесленник, искусство, умение, ремесло: в английском языке:

art – искусство, ремесло, умение знание.

artful – ловкий, хитрый.

artist – художник, мастер своего дела.

Во французском:

art – искусство

artisan – ремесленник.

artiste – мастер.

В итальянском:

arte – искусство, умение, ремесло, цех.

artefice – ремесленник, мастер.

В арабском:

(фэнн) – искусство, профессия, специальность.

В немецком:

Kunst – искусство, умение, мастерство

Geschicklichkeit – искусство, ловкость, умение.

Meister – мастер.

Meisterstueck и Meisterwerk – шедевр.

Связь ремесла и искусства – залог нормального развития искусства, и теряется она только в эпохи кризиса.

Насколько позволяют судить человеческие знания, по крайней мере уже два раза в истории искусство переживало подобный кризис: первый раз в конце неолита, когда полное раньше удивительной силы и красоты (не путать с красивостью!) «пещерное» искусство первобытных охотников перерождается в бронзовом и железном веке в безжизненную схему скотоводческих и земледельческих племен. Необычайно жизненно выразительные скульптуры и рельефы палеолита: голова лошади из пещеры Мас д’Азиль (так называемая эпоха Мадлен), многочисленные женские статуэтки («пещерные Венеры») из Лосселя, Виллендорфа, Гагарино, рисунки на камне (Лимейль) или резьба по кости (Лортэ) сменяются абстрактными изваяниями неолита – «каменными бабами» (встречаются на огромных пространствах Европы, Сибири, Индии, Средней Азии) или так называемыми мегалитами (дольмены, менгиры, кромлехи), а столь восхищающие нас своим совершенством палеолитические живописные изображения Альтамиры, Фон де-Гома и т.д. превращаются в орнамент, условные магические знаки и, наконец, в пиктографию (древнейшее письмо).

Итак, человек впервые разучивается видеть и передавать реальный мир, рука первобытного охотника, по необходимости решительная, точная и быстрая (ибо, охотясь большей частью в одиночку, он был вынужден непрестанно развивать зоркость глаза и верность руки – качества, столь необходимые для занятия искусством!), и рука земледельца, не спеша выводящая абстрактные линии, - почти 4000 лет длился это первый в истории кризис изобразительного искусства! И только преодолев такой огромный со всех точек зрения период безмолвия, искусство возродилось к жизни.

Древнейшие государства, в первую очередь Египет, Мессопотамия, Вавилон, а затем Греция и Индия, достигли в архитектуре, скульптуре и живописи (главным образом монументальной) вершин мыслимого совершенства. Такие шедевры как бюст царевича Анхафа, портрет зодчего Химиума, деревянная статуя царевича Каапера (прославленный «Сельский староста»), знаменитые пирамиды, храмы и сфинксы Древнего Египта, статуи Гудеа или царицы Элама Папир-Асу, индийские храмы и дворцы в Паталипутре, Канхери, Карли, Насике, Парфенон, скульптуры Фидия, Поликлета, Мирона! Но и искусство, которое принято называть искусством древнего мира, пройдя предначертанный ему путь протяженностью в 4,5 – 5 тысяч лет, от предельной простоты, естественности, жизненной убедительности через все возрастающую пышность и внешнюю красивость к вычурности и упадку, исчерпало себя, и к началу нашей эры исчезло совершенно. Приходится, к сожалению, признать, что вообще вера в неограниченность творческих возможностей человечества необоснована, и искусство, дойдя до определенной вершины, отказывается искать вершины еще более высокие, поворачивает назад, самоуничтожается. Подобно этому и отдельные гениальные художники, писатели и поэты (в особенности последние), чувствуя, что их творческий потенциал истощился, стремятся к смерти, ищут ее, кончают самоубийством. Можно было бы привести длиннейший список этих насильственных по существу смертей – роковая черта проходит, как правило, между 30-ю и 40-а годами. «Земную жизнь пройдя до середины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во мгле долины» (Данте).

Если первый кризис изобразительного искусства приблизительно совпадает с переходом к оседлому образу жизни и изобретением письменности, этого великого достижения абстрактного мышления, то второй – с крушением всей прежней системы взглядов, морали, этики, эстетики. Великое брожение умов, вызвавшее почти одновременное возникновение (разница в 200-250 лет исторически ничтожна) различных философских и религиозных систем (философские школы Древней Греции, буддизм, конфуцианство, даосизм и, наконец, христианство), миграция, переселения целых народов, чудовищные по масштабам захватнические войны – на этом фоне происходит второе по счету вырождение изобразительного искусства и архитектуры. Египетское, греческое, римское искусства впадают в какое-то косноязычие, человечество вторично с момента своего возникновения, если можно так выразиться, обезжаривается, слепнет и глохнет. «Не любите мира и того, что в мире» (Иоанн, 2, 15).

В Европе уже в 3-м веке н.э. само понятие композиции сменилось обязательной симметрией, исчезло чувство пропорций и гармонии красок, в 5-ом веке совершенно исчезла круглая скульптура (т.е. человек потерял приобретенное трудом тысячелетий пространственное мышление), техника живописи дошла до полнейшего ничтожества и только приблизительно к 12-13 вв. начинается возрождение профессионального искусства. Исторические аналогии всегда весьма рискованы, но все же существует несомненное сходство нашего времени с эпохой 2000-летней давности: то же крушение всех прежних представлений о мире и человеке, чему не в последней степени способствуют новейшие философские, технические и научные (например, в области физики) открытия; старая мораль, этика и эстетика уже совершенно неприемлемы; что же касается великих войн или демографических проблем, то, похоже, наша эпоха, к сожалению, намного превосходит все, что было известно до нее. Итак, второй кризис в искусстве длился примерно 1000 лет, и вот теперь снова, уже в третий раз, искусство погибает. Цифра 1000 справедлива, в общем, лишь для Европы и стран Средиземноморского бассейна – народы Индии, Китая, Средней Азии продолжали вплоть до 13-14 вв. создавать великое профессиональное искусство. Замечательные памятники Кушанского и Согдийского царств, портретные скульптуры Хорезма (например, из дворца Топрак-Кала), глиняная пластика, не уступающая самым высоким достижениям греческой пластики, - результат пресловутой восточной, азиатской медлительности. Медлительность эта (кстати, необходимая всякому истинно глубокому искусству, ибо для достижения глубины потребно время), задерживая развитие искусства, задерживает и наступление его кризиса. Почти 1000 лет потребовалось человечеству, чтобы снова обрести желание заниматься искусством и почувствовать в себе силу сделать это! Может быть, с какой-то высшей точки зрения такие провалы необходимы. Нужно отказаться от ставших привычными шаблонов, освободиться от давления авторитетов, очиститься от отупляющего влияния рутины, стать детски наивным (вернее, диким), чтобы на пустом или, по крайней мере, основательно опустошенном месте начать все сначала. Но для тех, кто сохранил хотя бы подсознательно воспоминание о достижениях великих эпох искусства, жить во времена «паучьей глухоты» - большая трагедия.

При рассмотрении трех, отдаленных друг от друга тотальными кризисами, эпох искусства – первобытной, Древнего мира, Нового времени – бросается в глаза принципиальное сходство в их возникновении, развитии и гибели. Каждая из эпох проходит три обязательных этапа:

1. Первичный (или начальный) натурализм.

2. Реализм.

3. Модерн.

Конечно, все эти наименования условны, выражают лишь самое основное, специфическое в них, т.е. то, что резко отличает эти этапы друг от друга. И уж ни в коем случае в данные условные обозначения нельзя вкладывать смысл, в котором они употребляются в наше время. Кроме того, так как этапы сменяют друг друга постепенно, естественно, то между ними возникает множество переходных форм, несущих в себе черты, скажем, натурализма и реализма: Амарнское искусство (Древний Египет), реализма и модерна: Пергамская школа скульптуры (Древняя Греция, искусство Древнего мира) или в первобытном искусстве – «скифский зве-риный стиль». Произведения, являющиеся переходной ступенью от модерна к полному уничтожению искусства, читатель легко обнаружит и сам в современном изобразительном искусстве.

Необходимо заметить следующее: темп, в котором этапы сменяют друг друга, значительно убыстряется при приближении к нашему времени. Например, первичный натурализм первобытной эпохи длился десятки тысяч лет, первичный натурализм Древнего мира – приблизительно 2000 лет, первичный натурализм нашего времени (европейский Ренессанс) – немногим более 200 лет. Также и периоды, в которые искусство умирает, исчезает, последовательно сокращаются. Если «провал» между эпохой первобытного искусства и искусством Древнего мира длился 4000 лет, то аналогичный «провал» между искусством Древнего мира и Нового времени - «только»(!) 1000 лет – все эти соображения вселяют в нас некую «надежду», правда, скорее академического свойства.

Повинуясь странному закону, сумерки великих художественных эпох, как правило, озаряются (словно для того, чтобы отчетливее выявилась безотрадность общей картины) деятельностью сравнительно немногих замечательных мастеров, творчество которых как бы выбивается из общего русла, идет наперекор веяниям времени. Таким отступлением от общей тенденции в Египте в 7-м веке до н.э., когда уже основная масса скульпторов занималась изготовлением поверхностных, приглаженных статуй, явилось создание таких шедевров, как портрет жреца (из зеленого базальта) или гениальное изваяние правителя Фив Монтуэмхета, а в Асси-рии (тоже 7-й век до н.э.) – рельефы дворца Ассурбанипала (самый знаменитый из них – «умирающая львица»). Когда в конце 18-го – начале 19-го веков искусство стало клониться к закату, появились: в Испании – Гойя, во Франции – Ватто, в Японии – Хокусай, в России – А.Иванов. Странно, что русские до сих пор по достоинству не оценили этого гения живописи и отводят ему место где-то невдалеке от К.Брюллова, академиста и эпигона. В Европе же А.Иванов вообще неизвестен. Очевидно, живопись А.Иванова настолько перегнала свою эпоху, что очень трудно осознать ее значение и сейчас. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них» (Иез. 2, 5).

2. Первичный натурализм

Главная основополагающая черта первичного натурализма – полная слитность, неотделенность и неделимость искусства и ремесла. Художник никак не выделяется из среды ремесленников: скульптор и каменщик, столяр и резчик по дереву, живописец и вышивальщик – все они сообща создают великое и анонимное искусство первичного натурализма. Из средневековых европейских документов известно, что резчик по камню и скульптор получали одинаковую оплату. Создатели великих китайских пещерных храмов, например, вообще считались не деятелями искусства, а служителями культа. Если на этапе модерна а отчасти уже и реализма в творчестве художников всегда ощущается некая нервозность, спешка, желание ответить на быстро возникающие новые требования, может быть, просто боязнь не успеть в течение одной человеческой жизни высказаться, развить до предела отпущенные Небом способности (то, что среди русских художников носит специфическое, непереводимое название «дерготни» и «дрызготни» и что, разумеется, нельзя отождествлять с творческим напряжением и вдохновением), то на этапе первичного натурализма, когда твердо установившиеся к искусству требования практически не изменяются на протяжении веков, художник не должен заботиться о моде; его не волнует вопрос времени, он просто (хотя это очень и очень непросто) старается как можно лучше исполнить свою работу, которая мыслится им как часть общей; он ощущает себя членом одного громадного коллектива, где каждый в меру своих сил участвует в общем деле, и то, чего он лично не сможет или не успеет свершить, довершат единомышленники. А во времена натурализма все художники – единомышленники! Это бесспорный факт – иначе никак нельзя было бы объяснить удивительную цельность возводимых иногда по нескольку столетий готических соборов Европы, или пещерных храмов Индии, а росписи комплекса пещерных храмов Дуньхуана (Китай) создавались на протяжении целого тысячелетия! (с 4-го по 14-й вв.).

«Есть эпохи, подобные готическим соборам, где каждый подобен кирпичику одного здания.... в то время, как мы изолируемся и надсаживаемся, чтобы произвести что-нибудь стильное» (Ван-Гог).

Вторая важнейшая особенность первичного натурализма, которая вытекает из

первой, анонимность творчества. Парадоксально, но появление отдельных знаменитых имен свидетельствует о надвигающемся общем упадке искусства. Еще Ван-Эйк не подписывал свои картины, а крупнейший живописец конца 19-го века Ван-Гог, инстинктивно чувствуя отвращение к подписи, которая в его время уже начинала считаться важнейшей для критиков и покупателей частью картины, ставил, и то не всегда, на работах лишь имя (Винсент), но никогда не фамилию!

Другие характерные черты первичного натурализма:

статика (почти не встречается изображение движущихся персонажей);

отсутствие, как правило, массовых сцен; «бесстрастность изображения» (не передаются аффекты и эмоции) – отсюда удивляющее нас спокойствие сцен борьбы лапифов с кентаврами – школа Фидия (ср. с переполненным бурным чувством, буквально кричащим Пергамским фризом -переход от реализма к модерну);

монументальность искусства первичного натурализма.

В разное время и в разных странах первичный натурализм породил в архитектуре монументальную форму пирамиды, этого «высшего выражения количественного стиля» (Гаузенштейн). Примеры тому: пирамиды Древнего Египта и Мессопотамии (4 тысячи лет до н.э.), пирамидальные храмы Бирмы или Индонезии (знаменитый Боробудур 8-9 вв. н.э. и другие сооружения типа «храм – гора»), пирамиды древней Мексики, которые предположительно возникли на несколько тысяч лет позже еги-петских и ассирийских (лишь в 8-9 вв. н.э.), но также как и их «старшие собратья» являются порождением первичного натурализма (вот где кроется опасность временных параллелей при изучении истории искусств разных стран, континентов и эпох!). Археологи утверждают, что и в Китае, этом самом косном, самом «восточном» и неподвижном, по общему мнению, государственном образовании, в 9-м веке до н.э. возводились огромные сооружения до 100 м высотой, напоминавшие ассирийские Зиккураты (ступенчатые пирамиды). Снова подтверждается мысль, что искусство развивается по своим собственным законам, которые никакие догмы или табу не в состоянии извратить. Кстати, и древнекитайские пагоды, и европейские готические соборы, крыша которых к тому же в эпоху классической готики имела пирамидальную форму, тяготеют по своему общему силуэту к пирамиде. Монументальны и сравнительно небольшие по размерам древнегреческие храмы, и индонезийские чанди – огромные изваяния фараонов, и маленькие заупокойные статуэтки, например, такой шедевр как «Женщина, готовящая пиво» (3000 лет до н.э.), - вообще нужно сказать, что монументальность отнюдь не прямо пропор-циональна размеру произведения. Монументальность есть нерасчленимое единство, взаимопроникновение всех компонентов художественного произведения и достижима она только в цельные художественные эпохи. Она не может появиться по желанию того или иного художника, скульптора, архитектора. В эпоху первичного натурализма искусство – все искусство – монументально.

3. Реализм

Если искусство первичного натурализма представляется подобием единого монолита, то реализм, в отличие от него, крайне дифференцирован. В первую очередь, искусство отделяется от ремесла, художник отрывается от ремесленной среды, сначала возносится над толпой как некий полубог (поздний Ренессанс), а затем вообще выбрасывается из общества как изгой и люмпен (Модерн).

Реализм не только отделяет искусство и людей искусства от жизни, но и само искусство резко расчленяет на отдельные виды и области. Так, живопись дифференцируют по принципу ее назначения: на станковую, декоративную (которую часто отождествляют с монументальной, хотя это совершенно разные вещи), театральную, прикладную и т.д., а по сюжету – на историческую, религиозную, жанровую, батальную, портретную, анималистическую, пейзажную, натюрмортную.... Реализм выделяет и графику как самостоятельный вид творчества, а графика, в свою очередь, дробится на станковую, книжную, промышленную, прикладную. Кажется, Микеланджело первым в европейском искусстве стал изготовлять рисунки специально на продажу, ранее они выполнялись лишь как учебные штудии. Безусловно, и в недрах натурализма искусство подразделяется на виды и жанры, но это деление не столь резко, категорично, да и сами художники не ограничивают себя какой-либо узкой областью. Прикладная ли живопись – росписи саркофагов Древнего и Среднего Царств? Миниатюра ли крошечные по размеру, но удивительно монументальные по существу древнеегипетские погребальные статуэтки (ушебти)? Прикладная ли графика (живопись?) рисунки на древне-греческих вазах, которым пытались подражать самые прославленные художники-индивидуалисты нашего времени – Матисс, Пикассо, Брак? Портретист ли Тициан? А может быть, он исторический, религиозный, мифологический живописец? Станковист он или монументалист? И то, и другое, и третье. Его с полным правом можно назвать и пейзажистом (столетие, прожитое великим мастером, было ознаменовано переходом итальянского искусства от натурализма к реализму), стоит только вспомнить пейзажные фоны его картин, от которых через Веронезе, Ватто, Гойю произошла вся европейская ландшафтная живопись 19-го века до Коро, барбизонцев и импрессионистов, а Энгр говорил, что если бы художники жили по 100 лет, то к старости они предпочли бы всему – рисунки Тициана!

Реализм расчленил и сам процесс художественного творчества. Отныне различаются (а нередко и противопоставляются) замысел и исполнение, цель и средство, форма и содержание, сюжет и предварительное изучение. Предварительное изучение становится необходимым этапом в работе художника над произведением, так как этого требует необычайное разнообразие в реализме тем и сюжетов, действующих лиц и мест действия, чего отнюдь не наблюдается на этапах натурализма. Характерно и почти полное отсутствие в натуралистические эпохи эскизов, композиционных набросков и прочего. Неужели же все они специально уничтожались авторами из тщеславного желания предстать перед потомками в образе неких гениальных импровизаторов, творящих все из ничего? Реализм же, и в особенности модерн, буквально захлестывает волна еле намеченных «нашлёпков» и «почеркушек» (профессиональное выражение). Вся эта так называемая кухня была абсолютно не нужна художнику первичного натурализма: древние египтяне верили, что изображение столь же реально, как и объект изображения, и все свои усилия направляли на точность изображения, они знали, что точное подобие тела, этого вместилища души, понадобится умершему в загробной жизни, когда прах его уже распадется. Похожие «до беспощадности» древнеегипетские портреты (а на этапе натурализма изображения всегда портретны! от станковой скульптуры до гигантских изваяний, таких как сфинкс фараона Хефрена, один нос которого равняется 1 м 70 см!) доказывают, что проблемы формы и содержания не существовало для египетских мастеров, как не существует и самих этих понятий в первичном натурализме. Конкретное, единственное в своем роде тело и конкретная человеческая личность, никогла прежде не бывшая и которая не возродится вновь, сосуд и вино, форма и содержание – суть одно, или иначе: в искусстве нет никакого содержания кроме формы! (Ср. с обязательной идеализацией, так называемым обобщением в памятниках реализма, которая почему-то считается признаком монументального искусства, особенно скульптуры). Нужно отметить, что всякая идеализация, желание «подправить» и «подкрасить» природу, недоверие к ней, вызывается сомнением в том, что внешняя форма – точный слепок некоей «Высшей Идеи», неверие в это, подтачивая изнутри искусство натурализма, в конце концов и губит его.

На этапах реализма под искусство подводится научная база. Изучение пластической анатомии, перспективы, истории искусств становится обязательным для человека, решившего посвятить себя художественной деятельности. Распространенное в течение длительного времени мнение, что создатели великих шедевров натурализма Поликлет, Фидий, Мирон (кстати, автор знаменитой статуи «Дискобола», которая до самого последнего времени служила пособием по изучению человеческого тела во всех академиях мира) будто бы были знатоками анатомии, теперь считается опровергнутым. Первая известная нам школа пластической анатомии была создана лишь в 3-м веке до н.э., причем не в метрополии (материковой Греции), а в Александрии, что тоже весьма знаменательно – на конечных этапах реализма центры культуры и искусства перемещаются со своей прародины на периферию. Периферия же (подобно тому знаменитому кюре, что желает быть святее Папы Римского) быстро «обходит» старые, т.е. обладающие стойкими традициями, страны и начинает снабжать их «новейшими, прогрессивными идеями», которые с жадностью подхватываются там, как некое откровение. Как в свое время Греция (к 3-2 вв. до н.э.), так и Италия (конец 16-го в.) утратили свое главенствующее положение в Европе – на передний план выдвинулись сначала Германия и Голландия, а затем Франция. И в смысле изучения пластической анатомии также – отныне анатомия, все более отрываясь от нужд искусства, в лице бельгийца Везалия, голландца Кампера, француза Гудона и других приобретает своих ученых адептов, а художники (в том числе и итальянцы) «под их руководством» создают уже не произведения искусства, а некие учебные анатомические муляжи (экорше).

Ни Джотто, ни Мартини, ни Арнольфо ди Камбио, ни Джованни или Никколо Пизано не знали пластической анатомии, но уже о Полайоло и Синьорелли известно, что они проводили целые дни в мертвецких, препарируя трупы; великими знатоками анатомии были Леонардо и Микеланджело (но не Донателло!). Необходимость изучения анатомии на этапе реализма объясняется тем же отрывом от жизни, от действительности. Мучительно ощущая этот отрыв, художник стремится искусственно заполнить возникший вакуум, заменить исчезнувшее чувство единства с миром специальным предварительным, «кабинетным» изучением. Это «кабинетное» изучение натуры придает оттенок нарочитости даже самым выдающимся произведениям реализма. Если сравнить, например, изумительные, буквально дышащие жизнью торсы Диониса или Кефиса с фронтона Парфенона, или уже упоминавшегося «Дискобола» с произведениями Микеланджело, превосходство первых над последними становится совершенно очевидным. Обнаженные тела Микеланджело как бы всегда сведены судорогой; прозванный современниками «божественным», ваятель и сам видел себя богом, творцом своего, нового мира. Но в этом-то и скрывалась опасность произвола, нарочитости – в его скульптурах, сконструированных с великим знанием и талантом, но все же именно сконструированных, все группы мышц тела одинаково напряжены, что совершенно невозможно в природе. Отсюда и судорожность, неестественность большинства его фигур – эта судорожность у последователей великого мастера (Даниэлло да Вольтерра, Вазари и многих других) приобретает уже характер кривляния, карикатуры. Сам Микеланджело, не чувствуя над собой ничего, что было бы выше него, не ощущая незримого присутствия какой-то высшей, недоступной (уже недо-ступной!) человеческому пониманию Правды («Ибо огрубело сердце людей сих.... да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем». Матф. 25, 5), т.е. и не зная, к чему более стремиться, чего достигать, куда идти (в этом смысле он как бы предвосхитил тип художника, который появится только спустя 250-300 лет в период модерна), с неизбежностью пришел в конце жизни к сознанию своего полного творческого краха, свидетельство чему – разбитая им собственноручно в порыве отчаяния последняя скульптурная группа (так называемая «Пьета Ронданини». Комплекс «Неведомого шедевра!

Художнику первичного натурализма не требуется специального изучения жизни и природы, ибо он, художник, - в мире и мир в нем, художнике! Отсюда жизненная убедительность, естественность произведений натурализма, недостижимая никакими силами в реализме и, особенно, в модерне.

Например, барбизонцы или импрессионисты, при всех своих благих намерениях и старательности, достигали в лучшем случае лишь внешней правдивости, но не Правды. «В их картинах присутствует погода, но нет живописи!» (Дега).

Разумеется, в искусстве абсолютная Правда недостижима вообще, но в этой-то ее недостижимости и кроется побудительная причина всякого истинного творчества, которое есть не что иное, как тяжелое, неуклонное восхождение, путь к Правде. Но для этого движения нужно, чтобы Правда (или Идеал, или Бог) была «вынесена» за пределы личности (в данном случае личности художника), имела бы не личностное, но абсолютное значение, поэтому всякий настоящий художник по необходимости религиозен.

Выделение человека (художника) из остальной природы, восприятие природы как чего-то постороннего человеку, порождает пейзаж как суверенную область изобразительного искусства. Появление пейзажа – характерная черта реализма. В наскальных рельефах и живописи палеолита нельзя обнаружить никакого намека на пейзаж. В пещерных росписях и процарапанных на камне «гравированных» изображениях «эпохи Мадлен» (пещеры Фон-де-Гом, Ласко, Нио и др.) место действия никак не обозначено, но уже в так называемом медном веке встречаются изображения деревьев, холмов, ручьев и т.п. (например на сосудах Майкопского клада). Необычайно редки пейзажные мотивы и в искусстве египетского Древнего Царства (первичный натурализм Древнего мира), а вот в эпоху Среднего и Нового Царств художники проявляют уже явный интерес к пейзажу (например, изображение холмистой пустыни в «Сцене охоты» из гробницы номарха Сенби). Обилие изображений садов, дворцов, храмов и т.п. характеризует и «период Амарны». К 8-7вв. до н.э. пейзаж появляется и на переднеазиатских рельефах. Например, во дворцах царей Синаххериба и Ашурназирпала – «Воины, плывущие по реке», берега которой поросли деревьями разных видов (Ассирия). В Индии намеки на пейзаж возникают лишь в 7-8 вв. н.э. (например, в колоссальном рельефе «Нисхождение Ганга»). В дальнейшем, с развитием индо-мусульманской миниатюры, пейзаж занимает все более важное место в индийском искусстве. Практически не знали пейзажа и готика, и Раннее Возрождение (первичный натурализм Нового времени) – сугубый интерес к природе, удивление перед многообразием геологических, растительных и прочих форм ее приходят позднее. Уже у Ван-Эйка в центральной части «Гентского алтаря» - «Поклонение агнцу» - изображены (причем совершенно точно!) сотни различных видов растений и цветов – настоящий «ботанический атлас»!

Необходимость изображения пейзажей, интерьеров, городских видов порождает перспективу как науку, имеющую свои собственные законы. Каждый художник-практик хорошо знает, что законы эти отнюдь не всегда совпадают с законами искусства, зачастую вступают с ними в противоречие и «испортили» уже немало картин и настенных росписей. Увлекались изучением линейной перспективы (воздушную приблизительно в это же время разрабатывали китайские и японские мастера), «монохромки»1 итальянцы Учелло, Пьеро делла Франческа, кстати, "походя" создавший начертательную геометрию, а несколько позднее, в 16-ом веке, немец Дюрер. Вызывающий справедливое восхищение своей даже не европейской уже, а скорее китайской «настырностью» в изучении строения всевозможных растений, насекомых, птиц, изысканиями в области перспективы, анатомии (не только пластической) человека и животных, Леонардо да Винчи, безусловно, внес большой вклад в науку, но все же нельзя не сожалеть, что все эти, требующие огромной затраты времени, исследования отвлекали великого художника от его основной специальности. Обидно мало создано им в течение долгой и полной ин-тенсивного труда жизни. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, а кто смотрит на облака – тому не жать!» (Еккл. 11, 4).

Искусство, все более расширяя сферу своей деятельности, стремится охватить все и вся: природу, животный и растительный мир, человека во всех его ипостасях, в личной и общественной жизни, его эмоции, страдания, страсти. Искусство реализма неудержимо и неизмеримо растекаясь вширь, неизбежно теряет в глубине выражения, мельчает. На завершающих этапах реализма в искусство проникает чувственность, эротика. В Египте, например, особенно в эпоху Нового царства, усиливается внимание к передаче прозрачности тканей, румянца на щеках, причесок, косметики, украшений. Фигуры обнаженных девушек становятся самым популярным мотивом прикладного искусства (туалетные ложечки, ручки зеркал и сосудов для притираний – все эти предметы неукоснительно украшаются изображениями явно эротического свойства). Чувственность пронизывает скульптуры знаменитого Праксителя (4-й в. до н.э.), мрамор которого, особенно при сравнении, скажем, с произведениями Фидия или Поликлета, как бы теряет присущую ему твердость, становится чем-то мягким, нежным (реализм Древнего мира). А у выдающегося скульптора периода модерна – Родена – это уже не нежность, а ватность («Ромео и Джульета», «Вечная весна» и т.д.). Понятно, что изображения обнаженного тела сами по себе еще не знаменуют засилья эротики – эротика коренится в особом понимании формы: обнаженные женщины Рембрандта – всегда чистейшая и возвышеннейшая форма, а женщины Рубенса, даже и одетые, - всегда эротичны. Причем, безразлично, кого пишет Рубенс – фламандских крестьянок, античных богинь или католических святых. Примеров здесь можно привести неисчислимое множество: «Мадонна св. Ильдефонса» - перезрелая матрона с лихорадочным румянцем на щеках и маслянно поблескивающими глазками, или благородная (по сюжету картины) римлянка, кормящая своего отца грудью и тем спасающая его от голодной смерти в темнице, - во всех этих картинах эротика, если еще и не затмевает живопись, то, по крайней мере, соседствует с ней на равных началах. А выдающийся скульптор барокко Бернини (17 в.) умудрился на сюжет легенды о св. Терезе создать одно из самых двусмысленных, сладострастных произведений в мировом искусстве, вообще не обнажая персонажей своей знаменитой скульптурной группы. Что-то болезненное, может быть близкое к садизму, есть в этих широких, изломанных складках одежд, в запрокинутом лице Терезы с полуприкрытыми глазами и полуоткрытым ртом, в жесте ангела, странного, слегка улыбающегося существа неизвестного пола, который хочет и не хочет коснуться стрелой груди раскинувшейся перед ним молодой женщины. Эротика пронизывает и поздние Аджантские росписи, и особенно росписи цейлонского храма Сигирии, во многом подражающие Аджанте (служанки, музыкантши, небесные танцовщицы (апсары), любовные сцены и пр.). Свойственная реализму эротичность в дальнейшем, с переходом к модерну, сменяется полнейшей разнузданностью и прямой похабщиной.

Следующей отличительной чертой реализма является отделение теории от практики искусства – возникает искусствоведение как специальность (трактаты по технике и технологии живописи, скульптуры и пр., создающиеся художниками-практиками в эпоху натурализма, необходимые для профессионального обучения, отнюдь не являются искусствоведческими сочинениями). Искусствоведение – паразит на теле искусства, предвестник скорого наступления модерна.

Когда, начиная с 12-го века, китайское искусство стало все явственнее терять присущую ему ранее выразительность и мощь, постепенно превращаясь в жеманную, условную «китайщину», появилось множество теоретических работ, трактующих проблемы изобразительного искусства. Когда итальянский Ренессанс исчерпал себя (16-й в.) и сменился маньеризмом Бронзино, Понтормо и др., появились первые искусствоведческие сочинения Вазари. И чем далее, чем ближе к модерну, тем позиции искусствоведов упрочивались, а художников-практиков ослаблялись, пока, наконец, «научное» искусствоведение и дилетантские «рассуждения по поводу искусства» не оттеснили самое искусство на задний план и не «забили» его окончательно.

На этапе реализма гибнет монументальное искусство, сначала архитектура, которая вообще всегда первая чувствует дыхание надвигающегося кризиса, а потом и монументальная скульптура и живопись. Только в недрах первичного натурализма развивается истинно монументальное (но не украшательское, декоративное), образное (но не символическое), натуралистическое (но не иллюзионистское) искусство. Росписи, церковные и дворцовые, даже самых выдающихся мастеров реализма, таких как Тинторетто, Веронезе, Корреджо и других, строго говоря, все же огромные настенные картины, в то время как египетские росписи и барельефы, византийские мозаики (Равенна), живопись ранних храмов Аджанты, древнерусские фрески (до 17-го в.), произведения Чимабуэ, Джотто и других художников прото-Ренессанса всегда монументальны. Укоренившееся мнение, будто бы каноны (египетский, ассирийский, византийский) отрицательно сказывались на качестве монументальной живописи, совершенно абсурдно. Не «вопреки» этим канонам, а благодаря им монументальное искусство первичного натурализма создало величайшие произведения, недосягаемые образцы, потрясающие даже нашего современника, которого, кажется, уже ничто не в силах потрясти! Четкий контур, локальные цвета, простой (большей частью одноцветный) фон, «распластывание» фигур на плоскости (например в египетском искусстве: голова в профиль, торс в фас, ноги в профиль) – итог опыта многих поколений художников, закрепленный в каноне, а отнюдь не результат технического неумения, как думали еще каких-нибудь 100 лет назад. Канон, преемственность в искусстве, предохраняет от самодеятельности, «изобретения велосипеда», пустой траты времени и сил. Характерно и то, что только в цельные, «монолитные» (не индивидуалистические) художественные эпохи получает развитие истинно монументальная техника фрески – в дальнейшем, по мере приближения к модерну, она постепенно вытесняется менее обязывающими и более примитивными способами исполнения – расписывание стен масляными красками, вошедшее в моду в Европе с 19-го в. – предел деградации монументальной живописи. Принципы монументальной живописи (но в станковых картинах!) пытались в начале 20-го века возродить «фовисты» (дикие) – Матисс и другие – воистину, дикая идея!

Монументальное искусство на этапе реализма гибнет, а стремление к грандиозным масштабам в архитектуре, живописи, скульптуре, скорее, наоборот, усиливается. Это один из многих трудно объяснимых парадоксов развития искусства.

Уже вступая в модерн, лишившись внутренней силы и величия, искусство, как знаменитая лягушка из басни, продолжает тужиться в попытках произвести нечто грандиозное, «сногсшибательное». Что ж, в смысле размеров и претенциозности искусство модерна и завершающей стадии реализма не уступит никому и ничему! Маккарт, считавший себя последователем и продолжателем великих венецианцев и Рубенса, Семирадский, с его исполненными всевозможных красивостей «античными» холстами совершенно невозможных размеров, ложно величественный Каульбах и многие другие побили все рекорды пышности и безвкусицы. В конце концов, именно в 19-ом веке возведена статуя Свободы в Нью-Йоркском порту, величайшая по размеру скульптура в истории, а по существу, скверная настольная статуэтка.

Монументальное искусство умерло, и даже художники выдающегося таланта (например, Роден) терпели фатальные неудачи со своими дерзкими монументальными проектами. Прославленные «Граждане Кале» «держатся» только на внешне эффектном силуэте, а работа над «Вратами Ада» не пошла дальше эскизов, весьма слабых для такого мастера. Ну а такие вещи, как нелепое «Древо жизни» Вигеланда (20 в.), – это уже скорее из области анекдота! Нарастающая схематизация в искусстве неолита шла рука об руку со все большей броскостью, «шумностью», многофигурностью, эффектностью композиций (например, исполненные стремительного движения сцены охоты в Вальторте (Испания) или в ущелье Зараут-Сай (Узбекистан) или росписи Леванта, а в Египте Среднего и Нового Царств – это чудовищные нагромождения колонн и статуй Луксорского и поздних храмов Карнака, подавляющая тяжеловесность Абу-Симбела, с его огромными (сидящая фигура имеет 20(!) м высоты) роботоподобными (близость модерна) колоссами, конструктивно неоправданное обилие колонн и эстетически неоправданное обилие рельефов Персеполя (Иран 6-5 вв. до н.э.) и т.д. Индия, начиная примерно с 13-го века, также вступает в эпоху, если можно так выразиться, буддийско-брахманского барокко. Изобилие украшений и всевозможных выдумок становится характерной чертой искусства, прежде строгого и величественного. Вообще, представление о восточном искусстве как о чем-то обязательно вычурном, цветистом, декоративном неверно. Никакой вычурности нет в индийском искусстве эпохи Маурьев и Шунгов (4 в. до н.э.-1 в. н.э.), и вплоть до 7-8 вв н.э.. индийские ступы, храмы, рельефы, круглая скульптура, изображающая людей и животных, отличаются сдержанной силой и внутренним величием (головы трехликого Шивы Махешвары или фигура демона Раваны из рельефа «Похищение Ситы»).

Искусство Кореи до 8 в.н.э. также отличалось строгим натурализмом (скульптура и живопись храма Саккультам или картины художника Сор Ге). Никакой «китайщины» нет и в китайском искусстве до Сунского времени. Скульптурная голова архата из Майцзишаня – высокий пример натуралистической трактовки некрасивого, но выразительного лица с широким щелевидным ртом и обвислым носом. Этот ближайший ученик Будды – «родной брат» «Цукконе» Донателло! Та чрезмерная утонченность, которая ошибочно почитается неотъемлемой чертой всего китайского искусства, появляется только приблизительно с 7 в. н.э., хотя и в Танское время китайские архитекторы еще создавали порой величественные, простые сооружения, например, 3 нанкинские пагоды (10-й век н.э.). И только с окончанием так называемого великого века китайского искусства (960-1279 гг.), ознаменованного выдающимися достижениями во всех областях искусства, особенно в живописи, в Китае возобладала та неприятная вычурность, «вихлястость», которая в 18-м веке была «открыта» Европой и почиталась как откровение (рококо).

Как уже было отмечено, первой всегда «страдает» архитектура: и огромный храм Сурья (Солнца) в Конарке с его 12-ю каменными колесами по бокам и еще более громадные, крайне запутанные храмы в Рамешваре и Мадуре, населенные несметным числом странных, фантастических скульптур (Южная Индия), и напоминающий барочную постройку храм (Чанди) Джанбанг, и фриз храма Шивы – с его игрой светотени и бурно жестикулирующими фигурами – все это закономерное следствие развития искусства, которое, питая в себе самом зародыш собственной гибели, проходит неизбежный путь от строгой величественности первичного натурализма, через декоративность, многословность реализма, к примитиву модерна и полному исчезновению. Этот путь графически четко прослеживается при рассмотрении ордеров греческих колонн: от строгого, благородного прото-дорического и дорического, через нарядный ионический к помпезному, безвкусному коринфскому.

Европейское искусство тоже, повидимому, уже завершает свой жизненный путь. На смену величавой сдержанности Джотто, Мазаччо или Симоне Мартиньи пришли блистательный эклектик Рубенс с его «грудами фламандского мяса, политого киноварью» (Бальзак) и целая плеяда умелых, но пустых художников и скульпторов барокко.

Характерный факт: в 17-м веке величественное здание собора Св.Петра в Риме уже чем-то не удовлетворяло современников, и Бернини, может быть для того, чтобы смягчить его мужественный, четкий силуэт, «облегчить» массу храма, пристроил с его боков полукруглую колоннаду, «украсил» во вкусе барокко! Примерно 200 лет назад искусство Европы вступило в завершающий этап своего развития – модерн, и неудержимо покатилось к гибели.

4. Модерн

Самой общей чертой модерна является его «вторичность» (т.е. модерн есть уже искусство по поводу искусства). Отрыв от действительности, натуры достигает своего апогея. Учителем художника на этапе модерна становится не жизнь, его окружающая, но произведения других художников, как предшественников, так и современников. С подкупающей простотой выразил эту мысль Пикассо, заявивший, что творчество – есть создание «для себя» коллекции полюбившихся произведений различных авторов. Такому потребительскому отношению к художественному наследию способствует и создание публичных музеев и галерей, которых не существует во времена натурализма и реализма. Известны лишь закрытые коллекции при некоторых храмах. В Италии, например, только с 3-го века до н.э. начали появляться частные коллекции, а к началу нашей эры (модерн Древнего мира) обширные собрания Суллы, Цезаря, Красса практически уже были музеями, открытыми для обозрения.

В Китае, который, как уже было сказано, значительно «отстал» от «передовой» Европы, появление первых музеев относится к 12-му в. (при императорском дворе в Кайфыне). Картины и статуи, выставленные в музеях, больше не служат интересам культа или государства. Теперь искусство – только развлечение, произведения искусства – только диковины, и в качестве таковых содержатся в общественных местах, подобно экзотическим зверям в зоопарках. Причем искусство не только других стран, но и своего же народа, старинное искусство, принципы которого давно забыты, кажется экзотикой, непонятной, а потому любопытной. Эта экзотика и привлекает в музеи основную массу зрителей, удивляющихся, поражающихся, недоумевающих. Так и сегодняшние индейцы, камбоджийцы, индусы, бедуины, взирая со священным ужасом на развалины колоссальных храмов Гватемалы, Мексики, Юкатана, на заросшие джунглями руины Ангкор Вата или на поражающие лики бодисатв Ангкор Тома, набредающие в своих странствиях на вздымающиеся из песков пустыни пирамиды и сфинксов, не могут и представить себе, что все это создано их предками, да и вообще людьми! Каким способом, а главное, зачем были вырублены в твердых горных породах и отполированы обширные комплексы подземных залов пещерных храмов Индии и Китая? Кому понадобилось водружать огромные статуи индийских, бирманских, корейских, китайских, японских Будд или мексиканских идолов? Нельзя же уж все «валить» на безответных пришельцев из Космоса, как будто у них только и было дел, как обставлять нашу землю этими чудесами! Нет, все это создано людьми и причем еще в пределах нашей памяти – ведь, в конце концов, «Блудный сын» Рембрандта – не меньшее чудо, чем пирамида Хеопса! Не мифические гиганты громоздили каменные глыбы (дверной проем так называемой Сокровищницы Атрея (Греция, приблизительно 1500-1200 лет до н.э.) перекрыт монолитом весом в 120 тонн), не циклопы – изобретатели «циклопической кладки» дворцов и храмов Микен, Тиринфа, Трои, Орхомены, а обыкновенные люди, и если нам теперь это непонятно, удивительно, то только потому, что, по словам Гейне:

Свой черед всему приходит:

После царства человека

Царство карликов настанет...

При луне я сам их видел:

Высунут из нор головки

И, принюхиваясь, смотрят.

Страшно будущее наше.

Итак, в период модерна искусство становится искусством по поводу искусства, художник превращается в компилятора, процесс художественного творчества низводится до степени примитивной детской игры наподобие составления из цветных кубиков всевозможных комбинаций. Изобретение и широкое распространение в наше время репродукций и фотографий всемерно облегчает эту игру, делает ее доступной практически всем желающим. Превращение художника-творца в бездушного ловкача-компилятора способствовали и так называемые академии искусств. В Европе первой из таких академий была Болонская Академия братьев Карраччи (основана в 1600 г.), приблизительно в это же время образовалась и японская Академия художеств (Школа Кано).

Если на этапах натурализма и реализма молодой художник проходит обучение непосредственно в ателье опытного мастера, начиная с «самых азов» осваивать технику и технологию искусства (учится сам изготовлять краски, лаки, грунты и пр.), и лишь по прошествии многих лет занятий рисунком, приступает под наблюдением учителя к живописи красками, то в академиях основой обучения становится копирование «признанных», обычно немногочисленных, образцов и успехи ученика оцениваются в прямой зависимости от степени похожести (чисто внешней) на эти образцы. Выйдя из стен almamater, молодой художник, как правило, продолжает подражать своим кумирам, создавая мертвые эпигонские произведения. «Сколь многих мое искусство сделает дураками!» - пророчески восклицал Микеланджело, а последователи Рембрандта произвели на свет неисчислимое количество «черных заслонок» (профессиональное выражение), которыми теперь можно любоваться в музеях всего мира. Черноте этой (кстати, значительно превосходящей рембрандтовскую, ибо картины великого голландца темны, но никогда не черны!) способствует, помимо всего прочего, и полнейшее незнание художниками-модернистами технологии живописи, химического состава красок и прочее. Теперь художник не утруждает себя собственноручным изготовлением материалов, а пользуется фабричными, кроме того, и вечная спешка, «штурмовщина» модерна не оставляет ему времени для этого. Средневековые европейские гильдии и подобные им древнекитайские цехи (управления) строго следили за чисто техническим качеством исполняемых заказов и в случае нарушения художником оговоренных в контракте условий (к примеру, подменой дорогостоящего, но необычайно стойкого натурального ультрамарина ляпис-лазурью) подвергали его различным санкциям, денежным или административным. Незнанием техники искусства и нежеланием заниматься ею вызвана, например, удивительно плохая сохранность живописи 19-20го веков, в то время как произведения более ранних веков (15-го, 16-го, отчасти 17-го) поражают свежестью тонов, отсутствием трещин в красочном слое, вжухлостей, осыпаний и прочего. Подобно этому, мы не знаем, как выглядели пирамиды Нового Царства (модерн Древнего мира), ибо в целях облегчения и убыстрения строительства огромные, точно вырезанные и подогнанные друг к другу – не просунуть ножа – каменные блоки (из таких блоков, весящих иногда десятки тонн, без связующего материала построены великие пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина) были заменены кирпичом-сырцом и только облицовка делалась из полированного камня. Облицовка эта и стала основным конструктивным элементом пирамид Нового Царства, только она и сдерживала напор колоссальной массы здания – естественно, что пирамиды эти не дошли до нашего времени.

Характерной чертой искусства модерна является эклектика (смешение стилей разных эпох и народов): греко-египетский портрет (Фаюм), греко-индийская пластика, так называемая Гандхарская школа скульптуры (модерн Древнего мира). 18-й век в Европе ознаменовался засильем «китайщины» (так называемое искусство рококо), а в 19-м веке европейские художники (Пюви де Шаванн, Бернар, Павел Кузнецов и др.) подражали японской гравюре, а японские (такие как Сиба Кокан, Маруяма Окё и др.) – европейском масляной живописи. Привнесение, втискивание в уже известную, заранее данную форму, нового содержания способствует некоей двусмысленности произведений художников-эклектиков. Эклектик выступает как бы в маске, которая скрывает его собственное лицо. Об его личных устремлениях или эстетических принципах зритель может только догадываться по тем отрывочным второстепенным признакам, которые или случайно прорываются сквозь напяленную личину, или намеренно «подбрасываются» как приманка. Художник как бы играет со зрителем, завлекает его. (Конечно, снова и снова нужно подчеркнуть, что все эти рассуждения не относятся к гениальным мастерам, - гений, даже будучи сам убежден, что подражает, всегда остается самим собой: Ван-Гог неоднократно упоминал – в письмах в брату Тео – о том огромном влиянии, которое на него оказывает японское искусство, однако, язык не поворачивается назвать его, равно как и Тулуз-Лотрека, подражателем).

Модерн охотно оперирует такими понятиями как гений, пророк, провидец и т.п. Замечено, что французы особенно падки на эти слова, и ни в какой другой нации нельзя насчитать столько «признанных гениев», особенно в искусстве и литературе. Но что такое гений, что это за феномен – четкого определения не имеется. Считать гениальностью просто высшую степень талантливости – абсурдно, ибо гений и талант есть по своей сути нечто взаимоисключающее, противоположное друг другу. Выражаясь парадоксально, талант часто (почти всегда!) талантливее гения. Талант-ливый художник разносторонен, быстро схватывает и усваивает самые разнообразные веяния в искусстве, он откликается на так называемые жизненные запросы или социальные заказы, талант злободневен, он идет в ногу со временем, что очень импонирует зрителю, в то время как гений несколько однообразен в своей упорной целенаправленности, в своем неуклонном следовании по пути постижения Правды, абсолютной Правды и только Правды! Гений, как правило, и не столько внешне эффектен, тяжел для восприятия, часто «коряв», неизящен, туп что ли. Например, могут ли бесчисленные сезанновские яблоки «сравниться» с интригу-ющими, разнообразнейшими по антуражу, эффектнейшими картинами его современника и соотечественника Моро? Гений модерна кажется непричастным к своей эпохе, кажется каким-то инородным телом, «усыхающим довеском прежде вынутых хлебов» (Мандельштам).

На этапах натурализма отдельные гении незаметны, на них не акцентируется внимание ни публики, ни художников – присходит так потому, что на данном этапе все художники – гении, и это не преувеличение, а факт: в натуралистическом искусстве «негению» нечего делать, он – «негений» просто и не изберет искусство своей специальностью. «Гениев» в нашем понимании, т.е. вознесенных над толпой, «бессмертных авторитетов и образцов» создает реализм на своих завершающих этапах и, особенно, модерн.

Фидий, конечно, гений, но «Богом» сделала его уже человеческая память, отчасти мода, страсть модерна к поклонению именам, что отнюдь не противоречит (скорее, даже является оборотной стороной той же медали) страсти модерна к ниспровержению всех авторитетов. Эта двойственность хорошо заметна, например, на отношении Маяковского к Пушкину, Хлебникова к Лермонтову, Пикассо к Рембрандту. Для «модерного» поклонения совершенно не важно, созданы ли скульптуры Парфенона самим Фидием или же его учениками и сотрудниками. (Известно, например, что над фризом Парфенона работали сотни ваятелей из разных мест Греции), однако, важно знаменитое имя – фетиш, знамя. «Нефертити» вышла из мастерской скульптора Тутмеса, имя которого лишь по чистой случайности дошло до нашего времени, а в подобных мастерских работали десятки художников, и кто является непосредственным автором великой скульптуры, неизвестно. А кто был создателем «женской статуи» (Камбоджа 11-й век)? Кто изваял архата из Майцзишаня? Автор «Цукконе» нам известен, а вот он – нет, но ведь из-за этого гениальный «инкогнито» не становится менее гениальным! Итак, на этапах натурализма все художники, скульпторы, архитекторы, строители, известные и без-ымянные – гении, причем гении истинные, гениальные создатели великого искусства, а не просто вознесенные на гребне успеха, молвы, скандала, личности. Когда же истинные гении появляются в реализме и особенно в модерне, это производит впечатление какого-то атавизма, пугающего, удивляющего и возмущающего (вроде знаменитой Несси из озера Лох-Несс, которая, появись она несколько миллионов лет назад, когда по земле гуляли целые стада подобных чудищ, наверняка не вызвала бы никакой сенсации).

Гениальность художника на этапе модерна – атавизм, и это чувствуют и общество, и сам злосчастный носитель непосильного дара, отсюда пресловутая неприспособленность, «безбытность» истинных гениев модерна, отсюда обилие душевных заболеваний, всякого надлома и «надсада» (Бодлер, Рембо, Хлебников, Мандельштам, Ван-Гог, Тулуз-Лотрек, Утрилло и др.). К этой надломленной, болезненной личности гения модерна общество проявляет несомненный (опять же болезненный) интерес, кстати, куда больший, чем к их произведениям, от которых, особенно при жизни авторов, как правило, весьма непродолжительной, публика отмахивается как от чего-то несерьезного, не стоящего внимания. Талант же, ко-торый в силу своей разносторонней прыткости, способности подражать (но не творить), «схватывать на лету» все, что может принести какую-либо выгоду, который может направляться по желанию своего «хозяина» на что угодно (в отличие от гения, путь которого всегда несет на себе отпечаток некоей неизбежности, фатальности, невозможности свернуть, уклониться в сторону от высшей цели), часто направляется на имитацию гениальности, создает всеми имеющимися в его распоряжении средствами «легенду» о личной, частной жизни художника (ибо именно это в основном и интересует широкую публику модерна), «производит себя в гении» (выражение Писарро о Гогене), отлично понимая, что «титул» гения, пророка – это та стена, о которую разбивается всякая критика.

Но и на творчество истинных, неподдельных гениев модерн, безусловно, налагает определенный отпечаток. Гений модерна, в отличие от гения натурализма, уже не в состоянии создать крупное, цельное произведение. Фрагментарность – характерная черта всего «модерного» искусства. В этом смысле таланты находятся в лучшем положении, чем гении. Не задаваясь высокими, часто просто недостижимыми целями, они легко «мастерят» свои картины, статуи, симфонии, поэмы, сообщая им видимость (именно лишь видимость) цельности, не нарушаемой отдельными «озарениями», находками. Сезанн всю жизнь мечтал о картине («Купальщицы»), но так и не написал ее; единственная картина (в традиционном понимании этого слова) Ван-Гога «Едоки картофеля» - отнюдь не лучшая в его творческом наследии (ее коричневый колорит ничем не напоминает пылающие краски ван-гоговских этюдов); даже «Явление Христа народу» А.Иванова (окончательный вариант) смотрится нецельно, состоит из отдельных, хотя и прекрасно написанных кусков. То же наблюдается и у гениальных поэтов или композиторов модерна. Произведения Хлебникова, например, часто «набирались» произвольно из разных фрагментов, «заготовок», причем даже и не им самим. Видимо, Хлебников совершенно не заботился о цельности своих стихов и, по воспоминаниям современников, лишь посмеивался, видя напечатанное. Если же гений модерна хочет создать эту видимость цельности, то он должен прибегать к искусственным приемам, «скрепам» (наподобие сквозных лейтмотивов у Вагнера); если же ему претит эта искусственность, имитация цельности, то он создает просто цикл из отдельных номеров и называет это оперой, балетом, симфонией. Например, совершенно гениальная симфония (но симфония ли?) № 14 Д.Шестаковича.

Никакое специальное «сколачивание деталей» не требуется в натуралистические эпохи. Автор или группа авторов просто исполняют детали с возможным совершенством, а целостным произведение получается как бы само собой. Целостность произведений первичного натурализма – не формальна, она результат нераздельности искусства и жизни, художника и мира, мира и Бога.

Фетишизация великих имен в реализме и модерне приводит к тому, что и вся история мирового искусства начинает рассматриваться только как деятельность отдельных гениев и все «заботы» искусствоведов (искусствоведение как наука появляется только «при подходе» к модерну) направляются на создание новой или исправление старой «табели о рангах». Эта «перетасовка» знаменитостей под разными наукообразными названиями продолжается и до наших дней – занятие бессмысленное, если не вредное – не для великих художников, разумеется, которые уже умерли, а для живущих и укрепляющихся в своем снобизме и «потребительстве» деятелей и «ценителей» искусства. Еще в начале 19-го века один английский путешественник писал дословно следующее: «...а общий надзор за живописными работами в Сикстинской капелле Папа поручил самому бездарному из них (т.е. художников, украшавших Сикстину) некоему Сандро». Этот «Сандро» был не кто иной как Ботичелли! В русской энциклопедии Брокгауза и Эфрона (начало 20-го века) сказано, что Греко (в погоне за оригинальностью!) рисовал вычурно, а писал мутно; имена Грюневальда и Кранаха «всплыли» только к середине 19-го века, а до этого, кроме Дюрера, кажется, никто в Германии не считался «достойным» итальянской «великой троицы» - Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля. Кстати, почему только этих трех, а где Пьеро делла Франческа, Мазаччо, Синьорелли, А.де Кастаньо, Донателло, Гиберти, Якопа делла Кверча и т.д. и т.д.? Их «не заметили», не выделили из «окружения» по той простой причине, что окружение их состояло из таких же гигантов – этап первичного натурализма.

Изучать историю искусства на примерах великих художников нельзя потому, во-первых, что на этапах натурализма – все великие, и выделять кого-либо, решать (да еще обладая модерной «культурой» и «вкусом»!), кто лучше, кто хуже, - бессмысленно и даже как-то неэтично. (Кто «более» гениален – создатель портрета маркграфини Уты (Наумбург) или так называемой Синагоги (скульптура Страсбургского собора), кто «лучше» писал – Антонелло да Мессина или, скажем, Карпаччо?). В то же время творчество гениев-одиночек реализма и модерна никак не характеризует общее состояние искусства на данный период, наоборот, является исключением, нетипично. Типичным для 19-го века был не Сезанн, а Фейербах, Каульбах, Ленбах, слащавые немецкие жанристы и русские передвижники (многие из них, кстати, считались при жизни гениями или почти гениями).

Проблема эклектики, путаницы, мешанины различных, иногда взаимо-исключающих друг друга влияний тесно переплетается с усиленными поисками художниками-модернистами своего стиля (вернее, почерка, так как стиль не есть нечто индивидуальное и не может быть создан одиночкой, хотя бы и гениальным). Парадоксально, но выпячивание своего, личного почерка в искусстве всегда идет рука об руку со слепым следованием моде или течению. «Вместе с толпой и гуртом» (О.Мандельштам).

Это следование моде, объединение, как правило поверхностное, под знаменем той или иной программы или манифеста в «индивидуалистические эпохи» (а в «коллективные» его просто не требуется) – есть не что иное, как страх художника-одиночки перед лицом враждебного ему общества. Непомерное увеличение числа подобных манифестов (одни только сюрреалисты опубликовали три или четыре), всевозможных теоретических и полемических статей наносит лишь вред художест-венной практике.

Начавшееся еще на этапе реализма «растекание» искусства, распространение его вширь, а не вглубь, продолжается и усиливается в модерне.

Модернистское изобразительное искусство вторгается в смежные области человеческой деятельности: литературу, поэзию, театр, музыку. Появляется (например, в европейской живописи 19-го - начала 20-го века) множество картин с музыкальными названиями: «Любимая мелодия» (Ониль, Англия), «Романс», «Летняя мелодия», «Реквием» (Борисов-Мусатов, Россия), «Фуга», «Весенняя соната» (Чурленис, Литва) и т.д., призванных рождать в душе зрителей музыкальные ассоциации, мелодии, а по существу, просто слащавых по форме и мутных, туманных по цвету. А, кстати, музыка в это же время стремится всеми доступными, а иногда и «недоступными» (блеянье баранов и ветряная машина в симфонической поэме Р.Штрауса «Дон Кихот») средствами к живописной изобразительности (Дебюсси, Вагнер, Римский-Корсаков и многие другие).

Интересная закономерность: расцвет литературы обычно совпадает с упадком изобразительных искусств. Очевидно, к этому времени в психо-физическом облике человека наступают какие-то необратимые изменения – он перестает «слышать» Природу, Мир (Великий Пан умер!) и начинает слышать слова. Как уже отмечалось, первый кризис изобразительного искусства (в конце неолита) совпал с изобретением письменности, расцвет литературы Древнего Египта тоже начался тогда, когда изобразительное искусство уже миновало «пик» своих наивысших достижений. Дошедшая до нас знаменитая «Песня арфиста» или «Повесть о Минухете» относятся к середине Среднего Царства; в 19-м, 20-м вв. великая литература Европы, России, Японии оставляет далеко позади себя живопись, скульптуру, архитектуру, да и музыку, пожалуй, тоже. Опять же только классическая Греция «выпадает» из этого правила – великие про-изведения искусства и архитектуры создаются там одновременно с великими произведениями литературы – «Периклов век» (5 век до н.э.), но уже, например, изумительно богатая литература эллинизма – современница поверхностных, вычурных изваяний: «Боргезского борца», «Лаокоона», «Боргезского быка» и т.п.

В балете – этом, пожалуй, самом органичном «содружестве муз» на этапе модерна также заметно проступание, «выпячивание» литературной основы: балет перерождается в пантомиму.